本書では、20世紀における都市計画の中で「自動車交通にまったく対処できない、防災上の問題を孕んだ空間」として位置付けられてきた路地に着目をし、今後の都市計画の中で路地を生かすための視点や、路地が持つ問題点をいかに解決するかについて、事例を含む形で紹介されている。

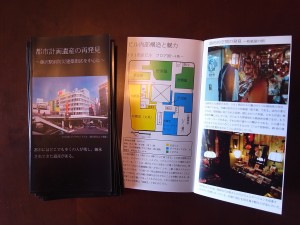

路地にはいくつかの魅力がある。それは訪れた人に安らぎや懐かしさを与えるといった点でもそうだし、都市空間におけるコミュニティ形成の場としての役割を見てもそうだ。

路地にあふれる生活のにおい、複数の生活が重なるコミュニティの営み、すべての路地に共通する身体感覚・・・それらは来訪者に対して共感をもたらしてくれる。

路地は、地域を分断する都市計画道路とは異なり、同じ場所に住む仲間を形成することが出来る。そこから地域の防災性も向上し、まちはより豊かになることが出来る。

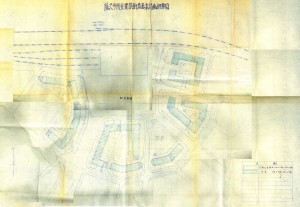

交通手段としての車に着目し、画一的な手法で機能的な計画を進めていった20世紀。それらは都市を発達させるうえで大きな役割を果たしたが、同時に均質的な空間を多数生み出すことともなった。

本当のまちの魅力はそのまちが独自に抱えているものであり、決して数字だけでコントロールできるものではない。路地を見直してまちを見つめなおすことは、従来のトップダウン式な都市計画から離れ、ボトムアップのまちづくりを行うことであるともいえる。ヒューマンスケールのまちづくり、コミュニティ創出を目指した空間を作ろうと思った時には、画一的な基準をそのまま採用するのではなく、そのまちに潜む細やかなものにも目を配り、個性を浮かび上がらせる必要があるのではないだろうか。

そのヒントの一つとして、路地に対する視点があるのではないかと私は思う。都市にとって、路地とは必要なものである。その意義を再認識して見直していくことができれば、21世紀の都市はより魅力的で、人間的な空間へと生まれ変わることが出来るのであろう。

西村幸夫編『路地からのまちづくり』、学芸出版社、2006年

文責:海野沙弥佳(環境情報学部3年)

by naoto.nakajima | Posted in

書評・文献紹介 |

【書評】西村幸夫編『路地からのまちづくり』 はコメントを受け付けていません |