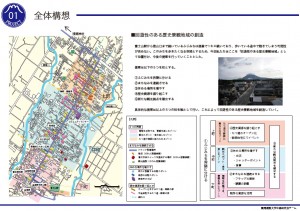

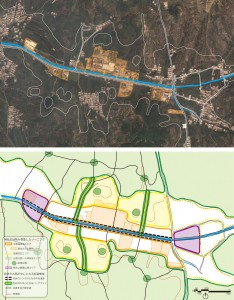

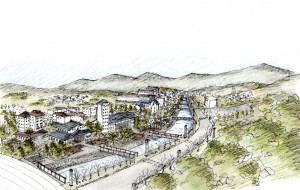

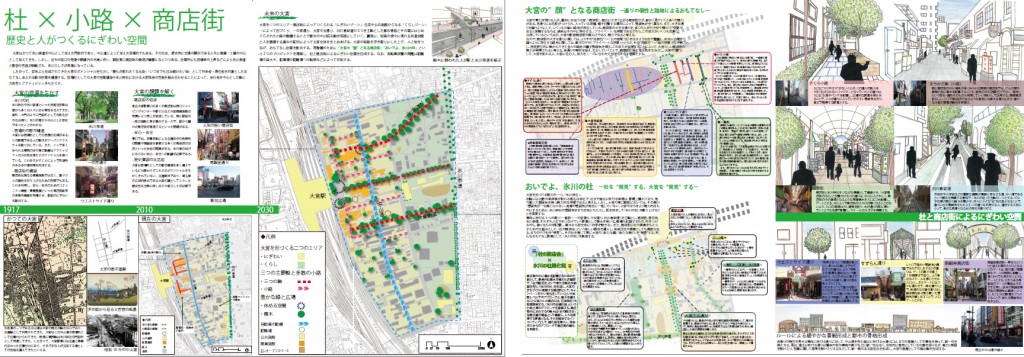

富士吉田商工会議所と富士吉田市からの依頼を受けて、今年度から中島研究会で取り組んでいる富士吉田における富士山駅を起点とした富士信仰を活かした観光施策に関する調査の中間報告会が、2011年11月21日に開催されました。今回は、食と農に関する調査を担当する玉村先生の研究会と合同での発表でした。中島研は、学部3年の赤松、海野、学部2年の渡邊、朝香、学部1年の湯浅の5名が分担して、「歩く上吉田プロジェクト」について説明しました。富士山に向かって1キロ続く富士道を、いかに飽きさせずに楽しく歩けるようにするのか、が課題で、たつ道のオープン化や御旅所ひろばなどを提案しました。これらを本当に実現可能なプロジェクトにしていくためには、これから地域のさまざまな方々と丁寧に丁寧につめて検討していかなければならないことが沢山あります。改めて、頑張らねば、と思いを強くした次第です。また、玉村研のプラットフォーム構築を目指した現代富士講の提案は、非常に説得力があり、中島研も大いに参考に、そしてそのプラットフォームにのせられるものはのせていきたいと思います。

帰り道の富士山。